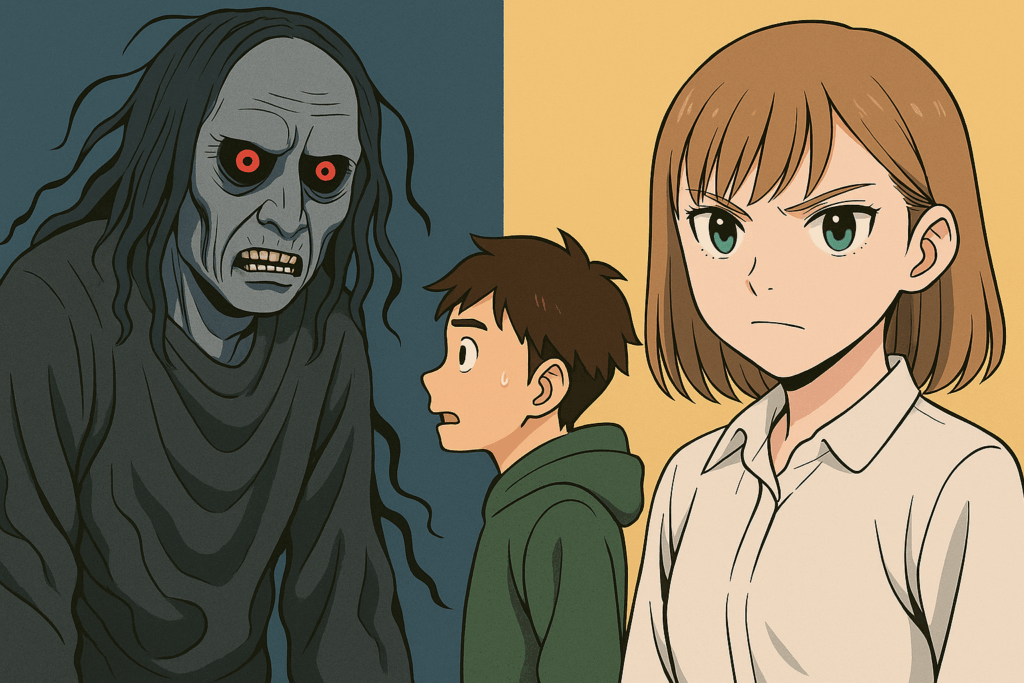

『ダンダダン』第2期では、怪異と人間が対立するだけでなく、互いに影響を与え合い、ときに境界を越えるような瞬間が描かれています。

怪異は恐ろしい存在として描かれる一方で、人間の心に寄り添う場面もあり、その境界は曖昧で流動的です。

この記事では、第2期の展開をもとに「怪異と人間の境界」がどのように描かれ、キャラクターの成長や関係性にどんな意味を持つのかを考察していきます。

- 『ダンダダン』第2期に描かれる人間と怪異の境界の揺らぎ

- 境界を越えることで生まれるキャラクターの成長や変化

- 人間と怪異の共鳴が示す新しい未来の可能性

怪異と人間の境界線はどこにあるのか?

『ダンダダン』の物語に登場する怪異は、ただの脅威ではありません。

恐ろしさを感じさせる一方で、時には人間の感情や心の奥を映し出す存在として描かれています。

そのため「怪異と人間の境界」は、はっきりと線を引けるものではなく、むしろ曖昧で流動的に揺れ動いているように見えるのです。

例えば、ある怪異は人間の恐れや不安をかたちにして現れ、まるで心の鏡のような役割を果たします。

別の怪異は人間に寄り添うように存在し、ときには支えとなる場面さえあります。

この描写は、怪異が単に「敵」ではなく、人の心に潜むもう一つの側面として物語に登場していることを示しています。

視聴者にとって印象的なのは、こうした怪異たちが時に恐怖の対象でありながらも、共感や理解のきっかけになる点です。

「境界線」というテーマは、怪異と人間を隔てる壁ではなく、互いを映し出す鏡のようなものとして描かれています。

この曖昧さこそが『ダンダダン』の魅力であり、「怪異=怖い存在」という一面的な捉え方を超えて、人間と怪異がどこかで繋がっているのではないかという深い問いを投げかけているのです。

恐怖と共感が交錯する存在としての怪異

『ダンダダン』に登場する怪異は、一言で「怖い存在」とは言い切れません。

もちろん、突然現れたり、見たことのない姿をしていたりすると、人は本能的に身構えてしまいますよね。

でもこの作品の怪異は、その一面だけではなく、時に人間の心に触れてくるような不思議さを持っています。

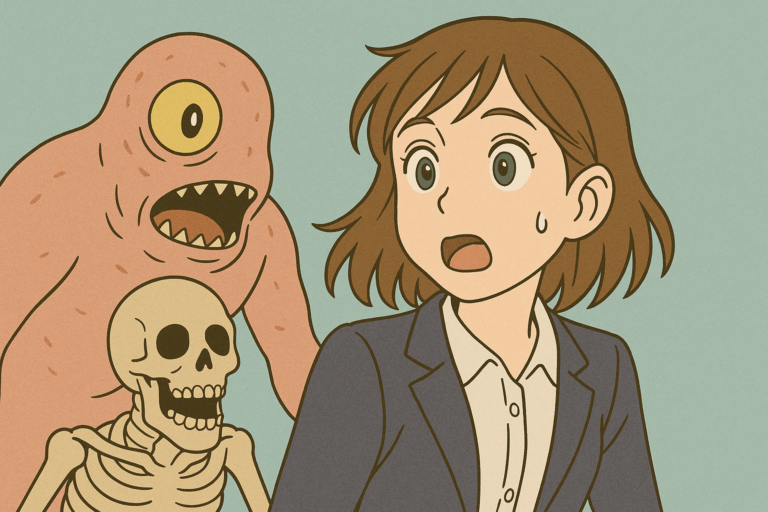

たとえば、ある怪異は人の弱さや孤独を映し出し、まるで「自分の中にもこんな気持ちがあるのかもしれない」と考えさせられる瞬間があります。

また別の怪異は、人に寄り添うような雰囲気をまとい、ただ恐れる対象ではなく、共感の糸口になる存在として描かれていました。

この「恐怖と共感が入り混じる」感じこそ、視聴者を惹きつけてやまない魅力だと思います。

私自身も見ていて、「怖いのに、なぜか少し切なくて、心を揺さぶられる」と感じました。

怪異は人間とは違う存在ですが、その根っこには人の感情に近いものがあるのではないでしょうか。

だからこそ、『ダンダダン』の怪異は単なる“敵役”に留まらず、物語に奥行きを与えてくれているのだと思います。

怖さと優しさ、未知と親しみ──その両方を併せ持つからこそ、怪異と人間の境界はとても曖昧で、そして興味深いのです。

その境界を見極めようとするとき、私たちはキャラクターたちと一緒に「心の奥に潜む何か」と向き合っているのかもしれません。

怪異が映し出す人間の内面

『ダンダダン』の魅力のひとつは、怪異がただの“外の存在”ではなく、人間の内面を映し出す鏡のように描かれていることです。

怪異が登場する場面をよく見てみると、それは単なる偶然ではなく、キャラクターの心情や抱えている葛藤と重なっていることが多いのです。

例えば、登場人物が不安や迷いを抱えているとき、その感情を具現化したかのような怪異が姿を現します。

恐れや焦りが怪異の形を借りて現れることで、自分の心と正面から向き合わざるを得ない瞬間が生まれるのです。

これは視聴者にとっても共感できる描写で、「自分の心の弱さも、こうして形になったら向き合えるのかもしれない」と思わせてくれます。

一方で、怪異は人間の希望や優しさを映し出す存在としても登場します。

キャラクターが大切な人を守りたいと願うとき、その思いが怪異とのやり取りを通して浮かび上がることがあります。

つまり、怪異は人間にとっての“試練”であると同時に、心の奥に眠る本当の気持ちを見つけるきっかけになっているのです。

こうした描写は、怪異を単なる敵や脅威としてではなく、人間を成長させる存在として描いています。

そのため『ダンダダン』を観ていると、怪異を恐れるだけでなく、「彼らを通して人の心の奥深さを知る」という新しい見方が広がっていくのです。

第2期に見られる境界の揺らぎ

『ダンダダン』第2期では、怪異と人間の境界がどんどん曖昧になっていく場面が増えてきました。

これまで「怪異=人間にとっての脅威」という図式が分かりやすく描かれていたのに対し、第2期ではその関係性に揺らぎが生まれているのです。

この変化は、物語をより深く楽しませてくれる大きなポイントだと思います。

印象的なのは、怪異と人間が一方的に対立するのではなく、ときに手を取り合うような描写が増えていることです。

不思議な存在である怪異と人間が共通の目的を持ち、同じ方向を見て行動する瞬間は、これまでにない新鮮さを感じさせました。

その一方で、やはり互いの価値観の違いからすれ違う場面もあり、簡単には交われない複雑さも丁寧に描かれています。

この「揺らぎ」はキャラクターたちの成長にも深く関わっています。

人間の側は怪異に触れることで、これまで気づかなかった自分の一面や弱さ、そして強さに気づいていきます。

逆に怪異の側も、人間と関わることで感情のようなものを芽生えさせたり、思いがけない変化を見せたりするのです。

つまり第2期は、ただ怪異と人間が対立する物語ではなく、「境界が揺らぐ瞬間」を通じて、両者がどう関係を築いていくのかを描いたシーズンだと言えるでしょう。

その曖昧さこそが物語に奥行きを与え、観る側に「次はどんな関係が生まれるのだろう」と期待を抱かせてくれるのです。

アイラやモモが体験する「人と怪異のはざま」

第2期で特に印象的なのは、アイラやモモが“人と怪異の間”に立たされる体験をすることです。

彼女たちは人間でありながら、怪異と深く関わり、ときにはその力を借りたり、逆に振り回されたりします。

その状況は決して単純ではなく、「人としての自分」と「怪異との関わり方」の間で揺れる姿が描かれていました。

アイラの場合は、仲間を守ろうとする気持ちが強く、その想いが怪異との距離を縮めるきっかけになっています。

モモもまた、怪異を完全に拒絶するのではなく、時に受け入れ、時に頼る柔軟さを見せています。

このバランス感覚が、彼女たちのキャラクターをより魅力的にしていると感じました。

つまり「人と怪異のはざま」を体験することは、単なる困難ではなく、成長のきっかけになっているのです。

その揺らぎを通じて、彼女たちは「人であることの意味」や「怪異とどう向き合うか」という深いテーマに触れていきます。

視聴者としても、その姿に共感しつつ、自分自身の“境界”について考えさせられるのではないでしょうか。

共闘する瞬間が示す新しい関係性

もうひとつ注目すべきは、人間と怪異が共闘する場面が描かれていることです。

これまで怪異はどちらかといえば対立の対象でしたが、第2期では「一緒に力を合わせる」という予想外の展開が出てきました。

その瞬間は、人間と怪異の境界がふっと薄れるように感じられ、見ていて胸が高鳴ります。

共闘のシーンでは、お互いの違いを認め合いながらも、共通の目的に向かって進む姿が描かれています。

人間側は怪異の力に助けられ、怪異側も人間の想いに影響を受ける。

そこには対等な関係が芽生えているように思えました。

この描写は「怪異は人間にとって敵である」という固定観念を揺さぶり、新しい関係性の可能性を示しています。

そしてその瞬間こそ、『ダンダダン』がただのバトル作品ではなく、人と異なる存在との“つながり”をテーマにしていることを強調しているのです。

視聴者にとっても、この共闘シーンは単なる戦いの盛り上げではなく、「境界を越えれば理解や協力もできる」という希望のメッセージとして受け取れたのではないでしょうか。

境界を越えることで見えてくる成長

『ダンダダン』第2期では、人間と怪異が互いに関わることでキャラクターが成長していく姿が丁寧に描かれています。

その成長のきっかけとなるのが、まさに「境界を越える瞬間」です。

境界を越えるといっても、大げさなことではなく、人間が怪異を理解しようとしたり、怪異が人間に歩み寄るといった小さな出来事の積み重ねです。

例えばアイラやモモは、怪異と対峙する中で自分の弱さを知り、同時に仲間を大切に思う強さを育んでいきます。

この過程は、視聴者にとっても「自分も同じように弱さと向き合いながら成長できるかもしれない」と感じさせてくれるものです。

また、怪異の側も人間との関わりの中で変化していきます。

本来は異質な存在であるはずの怪異が、人間の心に触れることで共感や思いやりに似た感情を芽生えさせる描写は、とても印象的でした。

つまり境界を越えるという行為は、単に線をまたぐだけではなく、新しい価値観や可能性に出会うきっかけなのです。

その経験を通じてキャラクターは大きく変わり、視聴者も「境界は壁ではなく橋なのかもしれない」と思わされます。

『ダンダダン』は、境界を越えた先にある成長を描くことで、人間と怪異がただ対立するだけの物語ではなく、互いを映し合うドラマへと昇華させているのです。

仲間を守るために必要な変化

『ダンダダン』のキャラクターたちは、それぞれが仲間を大切に思っています。

しかし、その気持ちを本当に形にするには、自分自身の変化が欠かせません。

第2期では、アイラやモモが怪異と向き合う中で、ただ戦うのではなく、仲間を守るためにどんな行動を選ぶべきかを考えるようになります。

アイラは以前まで、ライバル心の強さが前に出ることが多く、時に無鉄砲に突っ込む姿も見られました。

けれども今では、仲間を支えるための冷静な判断を示し、必要なときに勇気を出して前に進む姿が描かれています。

モモもまた、仲間の存在を信じて寄り添うことで、自分の力をより発揮できるようになりました。

この「仲間を守る」というテーマは、『ダンダダン』全体を貫く大切な要素です。

守りたい人がいるからこそ変わる勇気が生まれ、その変化がまた仲間に安心感を与えていきます。

その連鎖が、チームの絆をより強くしているのです。

境界がキャラクターを成長させる理由

怪異と人間の境界は、ときに曖昧で掴みにくいものです。

ですが、その曖昧さこそがキャラクターたちを成長させる原動力になっています。

はっきりと分けられない存在に出会うことで、彼らは「自分はどう考えるのか」「どう行動するのか」を問われます。

怪異との出会いは驚きや不安を与えつつも、自分の中に眠る強さや優しさを引き出すきっかけになるのです。

例えば、恐怖を感じても逃げずに向き合うことで、勇気や信念が芽生えます。

また、怪異の意外な一面に触れることで、「理解しようとする心」が育まれます。

このように、境界は壁ではなく学びの場のようなもの。

人間と怪異の関わりを通じてキャラクターたちは内面的に成長し、物語の深みも増していきます。

そして視聴者もまた、「境界の向こう側にはどんな可能性があるのだろう」と想像を膨らませることができるのです。

まとめ:『ダンダダン』が示す怪異と人間の未来像

『ダンダダン』第2期を通して描かれたのは、単なる怪異との対立ではありません。

そこにあるのは、人間と怪異の境界が揺らぐことで生まれる新しい関係でした。

時にすれ違い、時に助け合う──そんな複雑で奥行きのあるやり取りが物語を深めています。

特に印象的なのは、キャラクターたちが怪異と向き合うことで、自分自身を見つめ直し、心の成長を遂げていく姿です。

怪異はただの脅威ではなく、時に人間の心を映す存在として、彼らの変化を後押ししています。

この描写があるからこそ、『ダンダダン』はただのバトル作品ではなく、人と異なる存在の“共鳴”を描いた物語になっているのだと思います。

また、怪異と人間が共闘するシーンは、作品全体のテーマを象徴していました。

互いに異なる存在であっても、理解や協力の可能性を示しており、未来への希望を感じさせます。

それは、視聴者にとっても「違いを超えて分かり合えるのでは」という温かなメッセージとして響いてきました。

第2期はまだ物語の途中ですが、今回描かれた境界の揺らぎは、これから先の展開をより楽しみにさせてくれます。

怪異と人間の未来像はまだ定まっていませんが、その曖昧さこそが物語の魅力であり、視聴者に想像の余地を与えているのです。

『ダンダダン』は、これからも「境界」をテーマに、驚きと感動を届けてくれることでしょう。

- 『ダンダダン』第2期は怪異と人間の境界をテーマに深みを見せた

- 恐怖だけでなく共感や理解を描き、キャラクターの成長を際立たせた

- 共闘や心のつながりが「未来への希望」として提示された

- 境界の曖昧さが物語に奥行きを与え、視聴者に想像を促した

- 今後の展開ではさらに新しい人間と怪異の関係性が描かれる可能性が高い

コメント